Excellent western, à l'action très

resserrée, qui doit beaucoup à cette densité ainsi créée et à l'interprétation

des deux acteurs principaux (Glenn Ford parfait en bandit et le très bon Van Heflin en

fermier qui se défend comme il peut). Ce resserrement dramatique reprend – en

le magnifiant – les thèmes de la lâcheté et de l’honneur déjà évoqués dans Le Train sifflera trois fois.

Une des richesses du film tient dans

le lien qui se noue entre le hors-la-loi Ben Wade, redoutable bandit et le

fermier Dan Evans, incarnation de l’honnête homme. Ces deux personnages – typiques

des westerns – se rapprochent et, finalement, l’un et l’autre se sauvent tour à

tour la vie. Ben Wade n’est pas seulement le bandit sanguinaire que l’on

pensait (il a de toute façon une intelligence et une malice qui le mettent loin

au-dessus des brutes habituelles), et Dan Evans, finalement, ne se bat plus

pour l’argent ou pour la tranquillité de sa famille, mais bien pour l’honneur

d’un camarade tué. C’est au travers de l’action à laquelle il est confronté que

son sens profond de l’honneur se révèle.

On tient ici un exemple remarquable de film parfaitement tenu, efficace et haletant.

Ce film est un des rares exemples où

l'exploitation de filon se révèle plus fructueuse que la découverte dudit filon :

le film rebondit en effet sur le très grand succès du Train sifflera trois fois (dont l’inspiration rejaillit jusque dans

le titre), et il en reprend plusieurs axes essentiels (trame à durée réelle,

une heure fatidique qui se profile, un homme qui se retrouve seul face à un

bandit et cerné par une bande). On remarquera qu’une différence importante tient dans le héros : un courageux shérif dans Le Train sifflera trois fois et un simple

citoyen ici. La portée du film s’en trouve accentuée en permettant un regard

sur la responsabilité de chaque citoyen. Cet aspect ressort largement de par le

personnage de Dan Evans : s'il est valeureux, il n’est pas du tout un

héros au sens hollywoodien et habituel du terme (et le casting reflète cette différence :

Van Heflin, pour le spectateur, n'ayant pas tout à fait la même résonance que la superstar Gary Cooper !).

Le remake de 2007 par James Mangold (avec Russell Crowe et Christian Bale dans les rôles principaux) est bien moins âpre et n'apporte rien.

|

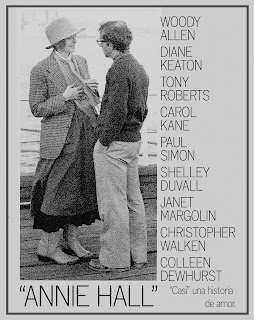

| Van Heflin et Glenn Ford, excellents tous les deux |

Le remake de 2007 par James Mangold (avec Russell Crowe et Christian Bale dans les rôles principaux) est bien moins âpre et n'apporte rien.