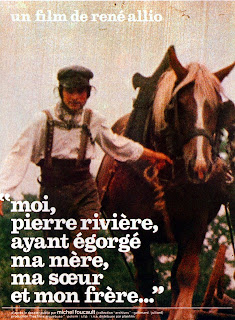

Film remarquable et singulier de René Allio, qui met en scène un fait divers du XIXème siècle

(1) avec une sensibilité étonnante : il parvient à capter une époque,

un lieu, des personnages. Le récit alterne des témoignages de villageois ou de

proches avec la parole de Pierre Rivière (extraordinaire Claude Hébert)

racontant sa propre histoire et il passe par de longs flash-backs qui font

écho à la voix de Pierre.

Il y a du Bresson dans ce style simple, épuré, sans lyrisme ni effets, qui retrouve les usages et les gestes anciens et, bien sûr, il y a cette langue des campagnes, ce ton, cet univers qu'Allio capte sous nos yeux.

Il y a du Bresson dans ce style simple, épuré, sans lyrisme ni effets, qui retrouve les usages et les gestes anciens et, bien sûr, il y a cette langue des campagnes, ce ton, cet univers qu'Allio capte sous nos yeux.

La ruralité profonde décrite dans le film impose une vie

très dure et un enfermement dans un lieu qui devient étouffant. Difficile, en

effet, d’avoir une intimité, difficile d’échapper à sa famille, aux voisins,

aux quolibets, à la médisance. Et le pauvre père de Pierre est humilié sans

cesse, mené par le bout du nez par sa femme cyclothymique.

Témoin permanent des humiliations de son père, Pierre Rivière, dont on ne sait s’il est attardé ou

simplement trop sensible, qui oscille entre humanité et monstruosité, est montré avec une vie

presque miséreuse et qui n’est faite que du difficile travail aux champs, à peine

entrecoupé de minuscules préoccupations de môme (bricoler un piège pour les

oiseaux). Et, dans cette vie difficile qui n’est emplie que de petitesse, le

crime qu’il projette, avec son dessein qui le dépasse – il se sacrifie pour son

père – lui semble enfin être un acte d’une certaine hauteur, qui dépasse le

misérabilisme quotidien.

Le récit, à la fois chronique familiale et rurale du point de vue d’un

jeune adulte en marge, amène à comprendre ce qui a pu se passer dans la tête du

jeune homme, à relire les événements sous une autre lumière. Et Allio ne tombe jamais dans la victimisation : rien

n’est éludé de l’horreur du triple meurtre (la séquence d’ouverture, sur un ton

de médecin légiste, n’en cache rien) et jamais Pierre ne cherche à se cacher

derrière les circonstances : il sait le châtiment qui l’attend et

l’accepte. Et s'il prend un papier pour écrire ce qui l'a amené à ce triple meurtre, c'est qu'il relie son histoire à une forme de destin familial plus grand que

lui, pour sauver son père.

(1) : Ce fait divers a été étudié de près par Michel Foucault dans son étude

sur le pouvoir judiciaire ; c'est sur ce travail que s’appuie Allio.

________________________________