samedi 31 octobre 2020

Peninsula (Bando de S. Yeon, 2020)

jeudi 29 octobre 2020

Garçon ! (C. Sautet, 1983)

mardi 27 octobre 2020

Keoma (Keoma il vendicatore de Enzo G. Castellari, 1976)

Pour saisir

l’intérêt très relatif de Keoma, il

faut rappeler que, mis à part une petite dizaine de films (réalisés, notamment,

par les trois Sergio – Leone, Corbucci et Solima –), les plusieurs centaines de

westerns italiens apparus en une grosse dizaine d’années à partir de 1964 ont

tout du cinéma d’exploitation et qu’ils cherchent à extraire le maximum du

filon ouvert par la Trilogie du dollar de Leone. Et, après avoir accumulé les

poncifs aussi bien dans ses scénarios que dans sa mise en scène, le genre

s’épuisera de lui-même à l’orée des années 80.

Keoma vient donc en queue de comète de ce

filon exploité avec avidité et, tout en ressassant des idées et des motifs vus

mille fois, il manie néanmoins quelques images intéressantes. La violence y est

davantage mélancolique et sans aucune ironie (le western italien, passé par

tous les avatars, s’est auto-enterré à coup de parodies pénibles) : la fin

du genre n’est pas loin.

Franco Néro

reprend une nouvelle fois son rôle légendaire de pistolero hirsute (même si,

ici, il devient Indien, ce qui n'est pas sans évoquer La Porte du Diable.), pistolero qui revient mettre un peu d’ordre (colt au poing) dans

la ville de son enfance, où un baron local a pris violemment les rênes.

On notera aussi la mélodie lancinante qui revient et accompagne les apparitions du héros, héros nostalgique, conscient que son monde – celui du western italien – n’est plus très loin de la fin.

lundi 26 octobre 2020

Le Colosse de Rhodes (Il colosso di Rodi de S. Leone, 1961)

Ce premier film

entièrement réalisé par Sergio Leone est bien décevant. Non seulement l’intrigue

est pour le moins poussive et décousue, mais le film verse dans le péplum

industriel à gros budget, sans âme ni panache.

Mais, surtout, même si Leone

fait tout pour s’émanciper d’un genre qu’il n’aime guère (mais dans lequel, industrie

du cinéma oblige, il est contraint de travailler), on ne retrouve guère, ici,

le style flamboyant qui fera sa gloire. Même à l’état d’embryon, il n’y a nul

cadrage délirant, nul jeu de musique, nul gros plan outré, nul ironie distante

ou sadique.

On notera malgré tout la violence parfois crue qui fait irruption,

rare indice qui annonce le ton des films à venir. On peut aussi trouver, dans

cette intrigue très lâche et peu palpitante, l’annonce de la substance des

westerns à venir dans lesquels le scénario très simple sert surtout prétexte

à l’expression d’un style (peu importe ce qu’il y a à dire, c’est la manière de

raconter qui compte).

Mais Le Colosse de Rhodes est un succès : Sergio Leone obtient d'avoir les coudées franches. Alors, aussitôt, il se rue vers le western, avec le succès que l'on sait.

vendredi 23 octobre 2020

Le Moment de la vérité (Il momento della verità de F. Rosi, 1965)

mercredi 21 octobre 2020

La Môme (O. Dahan, 2007)

Il était

inévitable que le biopic, genre qui a tant le vent en poupe actuellement à

Hollywood, vienne jusqu’en France. C’est La

Môme qui a inauguré le bal, avec à la clé un grand succès et une

reconnaissance internationale. La mode, ensuite, entrainera des dizaines

d’autres biopics, qui garantissent le plus souvent à la fois une promotion

facile (les médias adorant parler de stars), un succès public (les fans assurant

un minimum de spectateurs) et des louanges sur l’acteur qui aura joué le rôle

principal (ce type de rôle est un grand pourvoyeur de Césars et autres Oscars).

C’est ainsi que, de Mesrine à Yves Saint Laurent en passant par Claude

François, Gainsbourg ou Jean-Luc Godard, on ne compte plus les biopics français

ces dernières années.

Pourtant La Môme est un film bien décevant. On y

retrouve, mélangés, le mythe d’Edith Piaf (enfance de misère, coup durs de la

vie, voix saisissante) et l’ambiance rétro un peu sépia du Paris

d’Amélie Poulain. Cette esthétique

très pénible, artificielle et forcée, est en plus brouillée en tous sens par un

scénario inutilement alambiqué. En effet, Olivier Dahan multiplie les

allers-retours dans le temps, selon un jeu narratif sans surprise et qui ne

mène à peu près nulle part. Il faut dire que le biopic a ceci de particulier

qu’on connait la fin du film avant d’avoir vu le film – ou, plutôt que de

connaître la fin, disons que l’on connait l’issue du film. Dahan cherche à

faire fi de cette évidence et veut créer une émotion qui naitrait peut-être de la

juxtaposition d'époques différentes (en particulier en fin de film). Mais tout

cela ne fonctionne guère et seuls les fans de la chanteuse s’y

retrouveront.

Quant à

l’interprétation de Marion Cotillard – qui a gagné avec ce rôle ses galons de

star – on se sent obligé de rappeler que la capacité d’un acteur au mimétisme

n’est pas du tout, nous semble-t-il, révélatrice des qualités de cet acteur,

dont la substance même n’est pas de ressembler à un personnage – fut-il

existant – mais de le créer.

Faire vivre un

personnage qui a existé et tenter de se rapprocher de ce qu’il était est sans

doute une réussite, mais ce n’est pas une performance créative. Bien au contraire,

d’ailleurs, puisqu’il faut inventer le moins possible. On pourrait remarquer

qu’il y a bien une part de création quand le personnage qu’il faut copier est

éloigné de l’acteur lui-même (dans son caractère, son style, sa manière d’être)

mais cela n'est guère pourvoyeur d'émotion.

C’est ainsi que

les biopics les plus saisissants sont peut-être sur des personnalités moins connues

ou dont on sait peu de choses, ce qui laisse à l’acteur une possibilité de

création, en s’écartant sans doute – mais qu’importe, un film est une fiction –

de la réalité. Sans aller juqu’au Jeanne d’Arc de Dreyer, on pense à Monsieur de Sainte-Colombe dans Tous les matins du monde de Alain

Corneau. Ou encore, si l’on cherche cette énergie vibrante et folle qu’un

acteur peut mettre dans son personnage, retournons voir Dustin Hoffman dans le Lenny de Bob Fosse, que l’on mesure alors

la différence avec un biopic comme La Môme, qui noie sa recherche

de mimétisme dans une tambouille esthétique prétentieuse.

Et l’on regrette

aussi que La Môme, complètement

centré sur Edith Piaf, délaisse les autres personnages – amis, producteurs,

amants – qui ne semblent pas intéresser le moins du monde le réalisateur. Alors,

selon les cas, ou bien l’acteur en fait des tonnes pour exister un peu (Sylvie

Testud, insupportable), ou bien le personnage est oublié et reste en retrait,

comme Marcel Cerdan, la brute touchée par cette petite môme bringuebalée par la

vie, mais qui ne fait que passer dans le film : le fameux boxeur reste vide et creux et ne

sert à rien d’autre qu’à faire rire ou pleurer la Môme.

lundi 19 octobre 2020

Le Traître (Il traditore de M. Bellocchio, 2019)

samedi 17 octobre 2020

Phantom of the Paradise (B. De Palma, 1974)

jeudi 15 octobre 2020

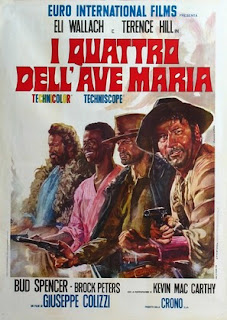

Les Quatre de l'Ave Maria (I quattro dell'Ave Maria de G. Colizzi, 1968)

samedi 10 octobre 2020

Slacker (R. Linklater, 1991)

Brillant film de

Richard Linklaker qui déambule dans Austin, reprenant en quelque sorte la

formule du Fantôme de la liberté :

il glisse d’un groupe de personnages à un autre, tantôt les suivant le temps de

traverser quelques rues, tantôt restant avec eux le temps d’une saynète. Dans

la forme, le film, aux accents parfois un peu documentaires, évoque Jonas Mekas

ou même Robert Altman (Nashville).

Linklater

dresse ainsi un portrait de la ville, pris au fil de la journée, avec ses

drames, ses mini-rencontres, ses moments perdus, ses hasards. Il choisit de

restreindre son regard d’une part sur sa propre génération et d’autre part sur

des petites gens, un peu en marge, un peu excentriques, formant une masse

d’inconnus anonymes, ceux qui ne font rien (ou, pour reprendre un sarcasme

célèbre, « ceux qui ne sont rien »), guettant le grain de folie –

folie douce ou moins douce – tout autant que le moment trivial.

Cette marge,

ici, est à mi-chemin entre la glande, la débrouillardise, la micro-activité,

qui sont comme un pas de côté par rapport à l’Amérique, loin des

représentations traditionnelles, le tout formant une espèce d’Americana un peu

underground et contre-culturelle.

Deux grands

motifs parcourent le film : l’un stylistique, avec de grands et longs

travellings qui accompagnent les protagonistes, l’autre est la parole, très

présente, avec toujours un personnage qui parle sans cesse, développant une

théorie fumeuse, s’exclamant ou dissertant sur je-ne-sais-quoi.

S’il n’y a pas

de jugement sur les actes (parfois tragiques) des uns et des autres, le

réalisateur ne cache pas sa sympathie (au sens littéral du terme) :

Linklater se positionne comme l'un des leurs (et il apparaît d’ailleurs dans un

rôle).

mardi 6 octobre 2020

Joe, c'est aussi l'Amérique (Joe de J. G. Avildsen, 1970)

Film remarquable et injustement oublié de John Avildsen, dont la grande notoriété (après la

déferlante de Rocky), ne mettra pas en lumière la filmographie. Le film, acerbe

et crépusculaire, n’épargne personne, ni la classe aisée, ni l’ouvrier, ni la

communauté de jeunes hippies tendance junky. On a du mal à reconnaitre, dans ce

portrait terrible de l’Amérique, le message plein d’espoir que constitue Rocky.

Avildsen

anticipe clairement les scripts façon Paul Schrader (ceux de Taxi Driver ou Hardcore) qui s’enfoncent dans les bas-fonds, regardent droit dans

les yeux les paumés et les marginaux et ne s’illusionnent pas un instant sur

l’Amérique.

Joe va

s’associer avec celui qui, typiquement, est son rival social (l’ouvrier versus

le patron) pour nettoyer la ville et assouvir son fantasme de la voir débarrassée de ceux qui, pour lui, sont des tares, depuis les junkies jusqu’aux

Noirs, en passant par les hippies.

Et le scénario a

l’intelligence de proposer une espèce d’association contre-nature entre le

riche et l’ouvrier. C’est que, après son coup de sang face au junkie, le cadre

sup se trouve à se salir les mains, réquisitionné par Joe qui le convainc de

faire, avec lui, le sale boulot, un sale boulot stupide et vain. Et Joe, en une

ironie terrible, devient le « théoricien » quand le patron – ou, tout

du moins, celui qui commande aux ouvriers – devient l’homme de main, en une

étonnante inversion du cerveau et de la main ouvrière. Cette association est

aussi un moyen pour, un instant, se faire une place au soleil en devenant

l’ami du patron et pour le recevoir chez lui avec sa femme, le temps d’un

repas.

Le film

bénéficie aussi des excellentes interprétations (dans des registres très différents) de Peter Boyle et Dennis Patrick.

Avec son affiche aux allures de tract électoral, Joe brosse un portrait de l’Amérique de Nixon sans concession, une fois de plus (puisque ces regards au vitriol

furent légion dans les années 70). Et la dernière séquence

noire et tragique est une conclusion terrible au réquisitoire de Avildsen.

samedi 3 octobre 2020

Parlons femmes (Se permettete parliamo di donne de E. Scola, 1964)

Dans la lignée

des Monstres, Ettore Scola s’amuse comme

un fou à mettre Vittorio Gassman – tantôt macho séducteur à l’italienne,

tantôt faible et lâche, tantôt profiteur, etc. – aux prises avec des femmes tout

à tour pulpeuses, mariées, prostituées, lascives, soumises, etc. Même si les sketchs sont inégaux, le ton volontiers

irrévérencieux fonctionne à plein et la drôlerie n’empêche jamais un regard plus caustique sur l’Italie, sa société et ses mœurs. Comme toujours avec des films à sketchs, cette multitude

de situations et de personnages s'assemble et dresse

un portrait savoureux de l’Italie.

Et même quand le

regard moqueur de Scola se fait aiguisé et plus satirique, on sent combien il

aime ces Italiens, avec leurs tares, leurs manières et leur honneur. Le sketch où lequel Gassman reconnait dans le mari de la prostituée un ancien camarade ainsi que celui qui clôt le film (il cherche vainement un endroit où passer une heure avec sa belle du jour) sont exceptionnels : drôle, grinçant et avec cette tonalité si typique de la comédie italienne.

jeudi 1 octobre 2020

La Mafia fait la loi (Il giorno della civetta de D. Damiani, 1968)

Très bon film de Damiano Damiani, qui filme la Sicile écrasée par le soleil autant que par l’omerta, qui règne sans partage sur les villes, les villages et les campagnes. Damiani fouille les rapports de force, l’intégrité inutile du policier, la lâcheté des uns, la corruption des autres et, partout, le silence. Lee J. Cobb (étrange sonorité américaine dans ce monde sicilien) campe un parrain intouchable qui, dans une certaine mesure, annonce le Corleone de Coppola, en utilisant à foison son fameux rictus (déjà à l’œuvre avec un rôle similaire dans Traquenard de N. Ray). Et Damiani saisit parfaitement le désespoir des familles cadenassées, malgré leurs douleurs, par la peur de parler.

L’évolution du

capitaine Bellodi – avec sa belle intégrité et ses ambitions qui se délitent

petit à petit, de même que son allure, de moins en moins fringante et

impeccable – accompagne sa compréhension progressive de la Sicile, lui l’homme

du Nord de l’Italie, qui se heurte sans cesse au silence et au refus de collaborer.

Et, à ce silence, répond une surveillance constante de tous par tous, avec

toujours une profondeur dans le champ, un volet entre-ouvert ou un cadre dans

le cadre qui permettent un regard, une observation dérobée. Cette tension,

renforcée par la chaleur emplie de sueur, est menée impeccablement tout au

long du film.

Le style de

Damiani, aux accents naturalistes parfois plus grotesques, est typiquement

italien et sa façon de mettre en scène le décor – avec son soleil de plomb, ses

collines désolées, ses maisons isolées ou ses routes sinueuses – donne au film

des relents de western et l’entraîne vers une minéralité qui achève de figer

les éléments, inamovibles dans leur tradition, où rien ne se dit et rien ne

bouge.

L’architecture

même de la ville, avec la villa des parrains d’un côté de la place et

le commissariat de l’autre côté, où chacun épie l’autre, rappelle les

face-à-face des tout premiers westerns italiens.

Et puis, il faut

bien dire, en face de Franco Nero en flic intègre et propre sur lui (ce qui

change des desperados qui ont fait sa gloire), il y a Claudia Cardinale,

en jeune mère de famille éplorée, italienne et sensuelle, à la fois au centre de tous les désirs et de

toutes les diffamations.