Excellent film

noir, à la narration en flash-back complexe mais passionnante et qui distille

son atmosphère noire de fatalité avec efficacité. Ce destin implacable, si

typique du genre, enserre impitoyablement Anderson (très bon Burt Lancaster

dans son premier rôle, avec son grand corps athlétique, fragile et gauche) : manipulé par Colfax et ses sbires, il tombe

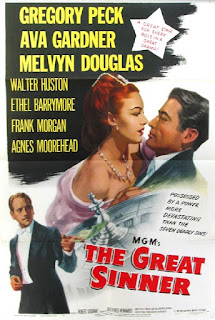

sous l’emprise de la belle Kitty (Ava Gardner, parfaite femme fatale et

envoûtante) ; Anderson névrosé, coincé dans son cauchemar, perdu, trahi,

maudit, mort avant l’heure.

La narration est

captivante : après que des tueurs ont exécuté leur contrat (dans un

prologue éblouissant), on suit l’enquête de Reardon qui se révèle de plus en

plus oppressante à mesure qu’elle permet de comprendre ce qui s’est passé (au

niveau scénaristique – et non pas en ce qui concerne l’atmosphère – on retrouve

les grandes lignes de Citizen Kane).

La première

séquence, qui voit les deux tueurs arriver dans la petite ville de Brentwood,

est exceptionnelle et peut être considérée comme un modèle du genre, avec sa

photo contrastée, ses tueurs à gage venus de nulle part pour accomplir leur

contrat et son atmosphère noire oppressante.

Le match de boxe est resté célèbre

par sa violence qui rend le personnage infiniment loser, avec cette carcasse musclée qui semble trop grande pour lui. De même, le hold-up,

filmé en plan-séquence depuis une grue, est une réussite spectaculaire. Ce

mouvement contraste avec la multitude de plans en intérieur, serrés, qui

écrasent les personnages dans un noir et blanc obsédant (on n’est pas loin de

l’expressionnisme chez Siodmak, qui est resté influencé par les réalisateurs allemands, son

pays d’origine).

Révélant Burt

Lancaster et Ava Gardner, confirmant Siodmak comme maître du genre, Les Tueurs est un des plus grands fleurons du

film noir.

On notera la reprise remarquable, mais en-dessous de l’original et avec une narration différente, dans A bout portant de Don Siegel. On s'intéressera aussi aux Tueurs de Tarkovski, court métrage qui reprend les premières séquences du film (l'arrivée dans le bar). La comparaison avec Siodmak est passionnante, d'autant plus qu'il s'agit d'une construction, d'un rythme et d'un thème que ne filmera jamais plus Tarkovski, dont l'oeuvre postérieure sera bien éloignée du film noir.