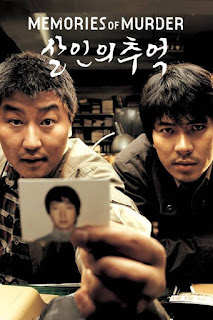

Brillant film de

Bong Joon-ho où l'on retrouve des motifs familiers de son univers, traités avec sa virtuosité habituelle.

Parasite mélange les tons et, d'une scène à l’autre, passe du thriller au burlesque ou du drame au Grand-Guignol (ce qu'il fait très bien depuis Memories of Murder). Et le film

travaille autour du motif familial cher au réalisateur (comme il le faisait dans The Host avec le même acteur principal, Song Kang-ho, très bien ici encore en père

de famille débonnaire).

En suivant les

péripéties d’une famille pauvre qui s’immisce dans une famille riche, Bong Joon-ho

pose un regard plein de compassion sur ses personnages : on

est bien loin du regard dur et acerbe d’Affreux,

sales et méchants (1), autre grand film qui traite de la misère. Cette misère est pourtant directement exposée, avec cette famille coincée

dans un demi-sous-sol qui regarde les pochtrons du soir pisser au bord de leur

soupirail. Mais il n’y a nulle méchanceté chez ces pauvres : la solidarité

et l’indulgence règnent dans cette petite famille qui bricole comme elle peut

ses petits arrangements. Et lorsqu’il s’agit de commettre quelques délits, le

ton humoristique relativise les choses immédiatement.

Les riches en

revanche sont décrits avec férocité : si la femme est peinte en greluche crédule et niaise mais pas bien

méchante, le mari est lui d’une morgue méprisante qui ne le quitte pas (avec

son expression qu’il reprend souvent de « ne pas franchir la ligne »

et son aversion pour les odeurs des pauvres qui le perdra).

On suit avec

délectation les stratégies qui permettent à la famille de Ki-taek de s’immiscer

dans la maison des Park et le film reprend alors l’amorce de La Servante de Kim Ki-young (où une servante fait progressivement voler en éclat une famille), film

matrice de tant de films coréens. On pense aussi à La Cérémonie de Chabrol, au travers de ce rapport bourgeois-valet très

marqué (le film souffre d’ailleurs de cette simplification très chabrolienne

qui consiste à tirer sur les bourgeois de façon à peu près continue).

On s’amuse alors

de la machination assez drôle qui fait entrer toute la famille au service des

Park jusqu’à leur jouissance de la maison – que l’on sait temporaire – et au grain de sable

attendu qui vient ruiner leur beau projet. C’est dans leur confrontation avec

l’ancienne gouvernante et son mari reclus au fin fond du bunker souterrain que

Bong Joon-ho est le plus acerbe : ces deux pauvres familles ne montrent

aucune solidarité de classe, et c’est ce qui les perdra. Dans le dénouement

implacable qui s’annonce, le film évoque alors L’Argent de la vieille : il est écrit que les pauvres ne

grimperont pas l’échelle sociale et qu’ils finiront plus bas que terre.

C’est que tout,

dans Parasite, est travaillé sur le

mode de la verticalité (2). La partition sociale très caricaturale donne au

film le ton général d’une fable et Bong Joon-ho renforce ce thème en jouant

avec sa caméra, ce qui nous vaut des plans magnifiques, depuis le soupirail d’ouverture

filmé comme un cadre dans le cadre, jusqu’aux escaliers qui dégorgent d’eau, en

passant par des plans à la grue qui montrent l’enchevêtrement des fils qui

courent au travers de la rue, comme une toile d’araignée qui emprisonne les

pauvres hères qui courent sous la pluie.

Alors Ki-taek et

les siens, une fois passée la conquête de la maison des Park, devront

redescendre sur terre, et même sous terre : d’abord lorsqu’ils sont

plaqués sous la table basse du salon pendant que les riches jouissent (au

propre et au figuré) de leur situation et qu’ils sont témoins du mépris violent

de M. Park. Avec l’orage qui les inonde, ensuite, et cette cuvette des WC qui

vomit comme un égout. Enfin, lors de la garden-party finale où les riches

batifolent entre eux et dont ils sont, de fait, exclus. Il n’y a que Ki-jung, la

fille aînée, qui joue trop bien son rôle et parvient à se fondre parmi les

riches. Et c’est là, sans doute, qu’il faut chercher les causes de sa mort.

La fin, bien

sûr, est très sombre : Ki-taek se retrouve coincé dans cette cave noire et

son fils, s’il se permet de rêver un instant, ne pourra probablement jamais communiquer

avec lui, ni parvenir à le sortir de sa prison. Finalement, rien ne pourra empêcher

les pauvres de rester pauvres dans les bas-quartiers et les riches de rester

riches dans leurs belles demeures.

Si Parasite trouve son inspiration dans plusieurs films, il s'appuie cependant clairement sur Entre le ciel et l'enfer

de Kurosawa, dont il reprend de nombreux motifs, à commencer par le

découpage vertical riche/pauvre et cette façon de mélanger les strates

sociales. On s’amuse à voir les mille ponts entre ces deux films jusque dans des détails secondaires (comme par exemple l'enfant qui joue aux Indiens et aux cowboys, comme le font les enfants chez Kurosawa). Mais le propos de Kurosawa est beaucoup plus nuancé, en particulier parce qu'il ne déteste pas le riche Gondo, l'industriel au cœur de son film, à l'inverse de Bong Joon-ho qui est lapidaire avec les riches. Mais à ce propos nuancé, répond néanmoins une conclusion aussi sèche que dans Parasite : le rideau de fer final dans la prison scelle la séparation entre ces deux mondes.

________________________________

(1) : Après

l’orage terrible qui s’est déversé et a inondé le sous-sol de la famille de

Ki-teak, Mme Park, inconsciente de ce qui a pu se produire hors de son petit monde, déclare que la pluie aura fait du bien et reverdi le jardin. Bong Joon-ho, le temps de cette saillie, rejoint le ton caustique d’Affreux, sales et méchants ou des Monstres.

(2) : Le

film reprend – en l'orientant différemment – le schéma très simpliste du médiocre Snowpiercer où, dans ce train fonçant à toute allure, tout n’était

qu’horizontalité. Les pauvres y étaient entassés

en queue de train quand les riches, disposant de places et de loisirs, vivaient luxueusement

à l’avant.