Chef d’œuvre de John Ford, unanimement considéré comme l’un des plus

grands westerns (il n’y a guère que un ou deux films d’Anthony Mann, d'Howard Hawks ou de Ford lui-même qui puissent lui contester cette place), c’est un film éblouissant.

Le film raconte la recherche, par Ethan et Martin, de la petite Debbie enlevée par les Indiens. Ford, évidemment, est très à l’aise dans l’alternance des grands paysages et des scènes d’intérieur ; des scènes épiques et des scènes familiales ou traditionnelles. Comme toujours il équilibre parfaitement ses personnages, entre le ton dramatique des uns, celui comique des autres.

Ford dépasse les propres personnages qu’il a lui-même créés :

il reprend son acteur fétiche pour incarner un personnage qui n’est plus un héros courageux, altruiste, solide, expérimenté ou valeureux, mais un marginal irascible, qui se bat pour des causes perdues, que la misanthropie

rejette hors de la communauté, qui n’est chez lui nulle part, et qui est évidemment raciste : quand il

considère que Debbie est « irrécupérable » et qu'elle n'est plus de

son sang, il veut la tuer.

Ce personnage est néanmoins très complexe : alors qu'il

est solitaire et qu'il ne parvient pas à trouver sa place dans sa famille (il

ramène Debbie mais repart aussitôt), il se dévoue totalement à la recherche de

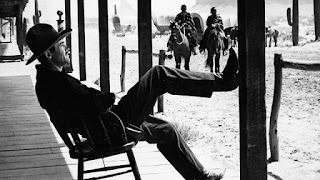

sa nièce. Il faut remarquer comment Ford utilise l'espace pour situer Ethan par

rapport aux autres personnages : l'extérieur - le désert sans limite -

correspond à l'univers d'Ethan ; l'intérieur de la maison est celui de la

famille, dont Ethan est exclu. Ford joue tout au long du film sur cette limite

entre les deux mondes : le générique est écrit sur le mur d'une

maison ; les extérieurs sont flamboyants et les intérieurs sombres ; une

porte s'ouvre au début et se referme à la fin.

Cet aboutissement du genre, par le traitement qu’en fait

Ford, est une source d'inspiration importante pour de très nombreux réalisateurs. Pour s'en rendre compte, il faut comprendre comment Ford

répond aux deux questions fondamentales du film :

- Pourquoi Ethan veut-il tuer Debbie

?

- Pourquoi, finalement, ne la

tue-t-il pas ?

Les traitements des deux réponses proposées par Ford sont à

l’opposé l’une de l’autre. Ethan veut tuer Debbie parce qu'elle est « devenue

indienne » par sa vie chez les Indiens. Ford évoque cette

transformation de Debbie mais sans jamais nous la montrer : à partir de

son enlèvement elle reste hors champ (alors qu’elle est au cœur de la quête)

pendant plus d’une heure. C'est ainsi que Debbie grandit et se transforme hors

de l'écran : le personnage existe en dehors de ce qui nous est montré,

elle n’est présente à l’écran que dans la représentation fantasmée d’Ethan. On

sait que cette manière de faire (déjà présente dans Printemps tardif, par exemple, où un personnage important n'est jamais montré) ouvre d’énormes

perspectives scénaristiques : ce qui est important peut ne pas être

montré ; le cinéaste se libère de l'écran.

A l'opposé, la raison pour laquelle Ethan, finalement, ne

tue pas Debbie, est montrée grâce à une image - un geste très simple - qui

permet d'exprimer un sentiment complexe : lorsqu'il retrouve Debbie, Ethan la soulève comme il l'avait soulevée cinq ans

auparavant. Et alors, au-delà de son ressenti raciste, au-delà des

transformations subies par Debbie, Ethan

est rattrapé par la réalité, celle de ce contact physique, celle de son amour

parental : alors il retrouve Debbie, non pas telle qu’il l’imaginait, une Indienne,

mais telle qu’elle est, sa nièce. Debbie est ainsi sauvée par ce geste. C’est

l’extraordinaire « Let's go home Debbie ».

|

| Debbie, jeune, soulevée par son oncle |

|

| Debbie, à nouveau soulevée par Ethan, quand il la retrouve plusieurs années plus tard |

Le génie de Ford s’exprime alors dans le traitement qu'il

réserve à ces deux réponses : l'une est hors-champ, l'autre est

exclusivement visuelle.

|

| La Prisonnière du désert : scène finale |