En s’appuyant

sur un thème classique (le retour au pays de soldats après des années

d’absence), ce film à sketchs montre une unité assez remarquable, tout en

parvenant à traiter des situations différentes et des tons différents. Les deux

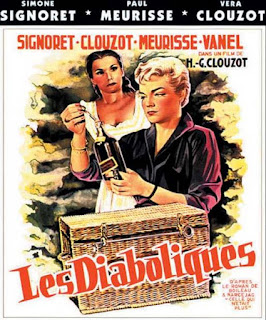

premiers sketchs (respectivement de André Cayatte et Henri-George Clouzot) sont

les plus réussis : ils donnent un regard très sombre sur ce retour au

pays.

Le Retour de Tante Emma montre la violence du retour dans la famille, où bien loin de l’enfer des camps, les petits arrangements de ceux qui sont restés à l’arrière priment. Le propos se fait ici très violent.

Le Retour d’Antoine, dans la pension de famille, montre l’humanité profonde brisée et défaillante, avec cette hésitation entre la vengeance et la volonté de n’être pas comme les bourreaux. En quelques minutes des portraits puissants sont brossés, des relations de famille pleines de jalousie ou de rancœur sont dessinées, avec une profondeur et un universalisme très balzaciens.

Le Retour de Tante Emma montre la violence du retour dans la famille, où bien loin de l’enfer des camps, les petits arrangements de ceux qui sont restés à l’arrière priment. Le propos se fait ici très violent.

Le Retour d’Antoine, dans la pension de famille, montre l’humanité profonde brisée et défaillante, avec cette hésitation entre la vengeance et la volonté de n’être pas comme les bourreaux. En quelques minutes des portraits puissants sont brossés, des relations de famille pleines de jalousie ou de rancœur sont dessinées, avec une profondeur et un universalisme très balzaciens.