Entre les uns

qui voient un film vieillot et désuet et les autres qui lui vouent un culte, il

semble bien difficile d’apprécier La

Guerre des étoiles (1) en toute simplicité. Pourtant ce premier épisode est

l’un des plus réussi et, pour mieux l’apprécier, sans doute faut-il faire

l’effort de le (re)voir en n’oubliant pas qu’il n’a pas été programmé pour être

l’immense succès planétaire qu’il est devenu. Aujourd’hui ce film est vu comme

celui qui inaugure la saga alors qu’il forme pourtant un tout cohérent. George Lucas

avait certes négocié à l’avance avec la Fox deux suites, mais il n’imaginait

pas le raz de marée qui allait suivre et qui allait porter le film et son

univers tout en haut des légendes du cinéma.

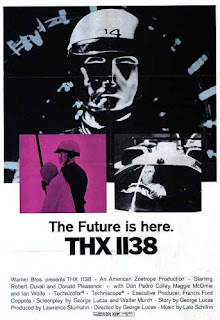

Actant l’échec

public de son premier film (la science-fiction de THX 1138) et la réussite de son second (le film pour ado avec American Graffiti), Lucas retourne

vers la science-fiction mais cible à nouveau le public ado, tout en distillant des

valeurs morales nettes. À le replacer dans son contexte, on remarque que Star Wars a de nombreux gènes communs

avec les films de science-fiction des années 70 : depuis l’apparence des

vaisseaux et autres engins de l’espace, jusqu’aux premiers rôles un peu naïfs

(Luke Skywalker est assez proche du héros de L’âge de cristal par exemple).

Mais trois

grands changements – venus de l’ambition de George Lucas et de son désir de

réaliser un film spectaculaire – ont porté le film et ont contribué à

créer un choc visuel à l’époque.

D’une part les

effets spéciaux sont très aboutis et marquent un net progrès par rapport aux

films précédents de science-fiction. Les effets lasers, les moteurs poussant

les vaisseaux, les décors très travaillés, les masques de caoutchoucs amusants

et variés (dans le bar à Aldorande par exemple) créent un univers très

convaincant.

La deuxième

grande innovation concerne le rythme. Non pas le rythme du film lui-même (qui est assez lent dans sa première partie dans le désert d'ailleurs), mais du rythme des déplacements dans l'espace. La notion de vitesse est

indissociable de la réussite visuelle du film : rompant avec les évolutions

lentes (et silencieuses) des vaisseaux dans l’espace, les voilà qui bondissent,

hurlent et virevoltent, à coups de course-poursuites, d’accélération ou de

rase-mottes. C’est sur cet aspect que le film est réjouissant. Il n’y a qu’à

voir l’écart entre le Dark Star qui se déplace silencieusement et lentement

dans le film du même nom et les chasseurs de l’empire qui traversent l’écran en

hurlant pour comprendre l’apport de Star

Wars. Le titre même du film montre bien que, au-delà de l’aventure de Luke

et de ses compagnons, c’est cette idée de va et vient à toute vitesse dans

l’espace et de tirs au laser en tous sens qui prévaut dans l’imagination de Lucas. Cette idée d’une « guerre des étoiles » semble bien

étrange : il n’y a pas l’ombre d’une guerre entre étoiles.

Dernier revirement :

le film ne s’attarde pas sur les débauches de technologies. Lucas, en rupture avec

les films précédents (de 2001 à Silent running), n’insiste pas sur les éléments

ultra technologiques (tirer sur des ennemis, décoller, utiliser un spider en

lévitation, etc.) et les considère comme faisant partie du quotidien. L’effet

en est démultiplié et le plongement dans un autre univers beaucoup plus

efficace. On n’est pas dans un futur plus ou moins lointain (2), on est réellement

dans un ailleurs.

À côté de ces trois

grandes révolutions, Lucas a de très bonnes idées : celle du sabre-laser

est géniale, aussi bien visuellement que pour lier l’aspect chevaleresque des

Jedi avec un univers de science-fiction. De même cette Force étrange, qui transcende

toute la technologie. Dark Vador, enfin, est un méchant parfait (mais qui le

deviendra encore plus au fil des épisodes).

Pour le reste

Lucas pioche à droite et à gauche dans l’univers déjà riche du genre. La gestion des

maquettes sont un héritage de 2001 ;

l’idée des droïdes (R2D2 notamment) vient tout droit de Silent running ; l’hyperpropulsion

avec le passage à la vitesse lumière, et l’explosion de planète ont déjà été vues dans Dark Star ; Luke rappelle

beaucoup le héros de L’Âge de cristal,

etc. Et Lucas est allé chercher chez Kurosawa un certain esprit chevaleresque et que le duo de droïdes rappelle les deux paysans presque burlesques de La Forteresse cachée.

|

Des décors travaillés mais dans la lignée

des films de science-fiction des années 70. |

En ce qui

concerne les personnages, toute la cohésion des aventures repose sur Han Solo

(Harrison Ford, parfait), dans un rôle classique (le mercenaire bad guy ironique),

qui vient dynamiser le trop sérieux Obi Wan et le candide Luke. La façon dont

Han Solo roule pour lui-même en toute décontraction ou dont il asticote la

princesse dès le premier regard est très réussie.

Cela dit Lucas ne saisit pas vraiment l’importance de ses personnages : Dark Vador

ne deviendra un parangon du Mal que dans l’épisode suivant, L’Empire contre-attaque, dans lequel

l’idée de Jedi, qui n’est encore qu’ici qu’un décorum sur lequel Lucas insiste

peu, prendra une importance capitale. On comprend alors que c’est surtout L’Empire contre-attaque qui élève la

saga au rang de mythe cinématographique en construisant un univers qui déchaînera tant de passions chez ses fans.

Mais la réunion

de tous ces éléments est réussie et si le film, en toute rigueur, n’est pas

exempt d’erreurs scientifiques, il construit néanmoins un univers tout à fait

cohérent (3) et très divertissant.

Mais on ne peut s’empêcher

de noter que, parmi les principaux films de science-fiction des années 70, il

est un de ceux qui ne portent pas de regard sur la société : il ne s’agit

pas d’un film d’anticipation, il n’y a pas de scénario post-apocalyptique ni de

métaphore d’un quelconque totalitarisme (si l’Empire rappelle les

totalitarismes du XXème siècle, on est loin d’une dénonciation type Rollerball). Dans ce sens Star Wars est assez peu riche et tire

son seul intérêt de l’élan de ses aventures. Ce n’est qu’ensuite, à partir de l’épisode

suivant, que la richesse propre à la saga (notamment la Force et le

singularisme des Jedi) lui confère une réelle originalité (mais sans pour

autant proposer une réflexion au spectateur).

Si le film est

une pierre angulaire des progrès concernant les effets spéciaux, pour lesquels

il représente une caisse de résonance incroyable, il s'agit d'un divertissement essentiellement ludique, qui plus est filmé de façon bien conventionnelle (on

est bien loin de la richesse visuelle et innovante de THX 1138). C’est en ce sens que La Guerre des étoiles,

paradoxalement, marque l’appauvrissement de la science-fiction au cinéma. Le

genre, en effet, s’orientera rapidement vers ce type de space opera, oubliant que la science-fiction, par nature, est prompte à porter un regard sur le monde.

________________________________

(1) : N'hésitant pas à bousculer l'histoire, George Lucas n'a pas hésité à renommer le film désormais appelé Star Wars, épisode IV : Un nouvel espoir. Quelques éléments numériques ont été rajoutés ici et là et c'est cette nouvelle version qui est désormais la seule commercialisée.

(2) : Même si, on le sait, du point de vue strictement diégétique, la saga se passe dans un passé lointain...

(3) : Ce

sera de moins en moins le cas au fur et à mesure des films, chaque épisode

tendant à se prendre les pieds dans le tapis de son propre univers. Sur cette

destruction de la cohérence même de l’univers Star Wars, les épisodes les plus récents (la prélogie) sont affligeants.