Adapté d’une pièce de théâtre du début du siècle par Frank Borzage, Liliom conserve son origine scénique : l’action est confinée dans quelques décors qui sont tantôt minimalistes (jusqu’à approcher l’abstrait), tantôt expressionnistes, tantôt oniriques. Les jeux d’acteurs sont forcés et exagérés (on y voit aussi, sans doute, la trace du jeu d’acteurs du muet) et l’intrigue très linéaire, jouant simplement de vastes ellipses.

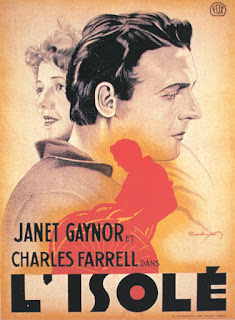

Si Rose Hobart est touchante en humble amoureuse, Charles Farrell est moins convaincant : jouer le mauvais garçon n’est pas son truc. Mais sa naïveté, dans la dernière partie du film, sonne juste. Quant à Liliom, il semble porter sa personnalité sur son nom (le mot liliom signifiant « dur à cuire » en Hongrois), mais on aurait tort de croire qu’il est un tough guy à l’américaine : Liliom est surtout un bonimenteur qui plait aux filles avant d’être un mauvais garçon.

Fritz Lang, dans le Liliom qu’il réalisera en 1934, utilisera lui aussi un acteur à contre-emploi, puisque le personnage sera campé par Charles Boyer, davantage utilisé au cinéma en amoureux romantique. Mais ici, Liliom est sincère et touché (alors que, chez Lang, s’il abandonne toute dureté, il reste ironique).

Quant aux scènes

oniriques qui se passent dans les cieux, on préférera peut-être le parti-pris

de Lang (qui fait enlever Liliom par des anges) plutôt que celui de Borzage (où

Liliom monte dans un train céleste) même si cela vaut des scènes surprenantes.

Mais, si

l’ensemble paraît un peu emprunté, l’incroyable style de Borzage explose, tout

à coup, dans deux scènes particulières : lorsque Julie tourne sur le manège

aux bras de Liliom (on voudrait, tout comme Julie, que cela ne s’arrête jamais)

et, auprès de Liliom étendu, lorsque, éclairée par une bougie, elle lui lit

sobrement et doucement la Bible.