Très grand film de Bergman, qui donne

ici, plus que dans aucun de ses autres films, une primauté presqu’absolue à

l’image.

Persona est une

sorte de poésie métaphysique et psychanalytique, dans laquelle Bergman explore

la relation à l’autre, la sociabilité et les masques (1) qu’il faut porter pour

être sociable.

Elisabeth est une actrice célèbre

souffrante et Alma est son infirmière. Elisabeth se tait, Alma parle beaucoup.

Face au mutisme d’Elisabeth, Alma parle sans cesse et subit alors comme une

psychanalyse : elle se raconte. La relation devient progressivement

trouble entre l’actrice et l’infirmière, Alma est attirée par Elisabeth, mais

l’inverse n’est pas vrai et cela devient conflictuel. Et le film aboutit à une

fusion des deux personnages qui, pour guérir, doivent retrouver la force de se

replonger dans le monde. Chacune puise sa force dans l’autre. Ce qui semble

importer, selon Bergman, c’est la relation à autrui. L’homme est un animal

sociable sinon, sans l’autre, il meurt.

Bergman utilise avec génie deux

actrices très semblables (Liv Ullmann, son actrice fétiche, et Bibi Andersson).

Et cette ressemblance, rajoute, à l’image, un mélange d’identité des deux

personnages.

|

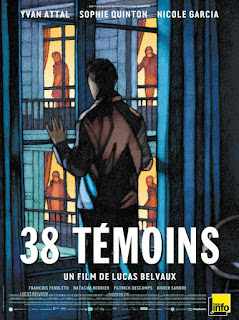

| Bibi Andersson et Liv Ullmann |

Il s’agit donc d’un film sur

l’altérité. Les deux personnages représentent la confrontation à l’autre, tout

en reprenant la dualité qui agite Bergman (une part de soi cherche à rêver,

l’autre cauchemarde).

Le film devient alors un pendant à

la célèbre réflexion de Rimbaud sur l’identité :

« Car Je est un autre. Si le cuivre s’éveille clairon,

il n’y a rien de sa faute. Cela m’est évident : j’assiste à l’éclosion de

ma pensée : je la regarde, je l’écoute : je lance un coup

d’archet : la symphonie fait son remuement dans les profondeurs, ou vient

d’un bond sur la scène. […] La première étude de l’homme qui veut être poète

est sa propre connaissance entière, il cherche son âme, il l’inspecte, il la

tente. Dès qu’il la sait, il doit la cultiver ; cela semble simple :

en tout cerveau s’accomplit un développement naturel ; tant d’égoïstes se

proclament auteurs. »

Dans ce film très formaliste,

Bergman use de gros plans (voire très gros plan), de contrastes de lumière, de

photogrammes qui créent une puissante mise en abyme. Il décortique ainsi les

masques, les superficialités de l’apparence, toujours en jouant sur la dualité.

La séquence pré-générique est détachée

du corps du film : c’est beaucoup plus Bergman qui s’adresse au spectateur

directement et non pas encore par le biais de l’histoire de l’infirmière et de

sa malade.

Comme beaucoup de grands films,

Bergman touche à l’universel : en développant cet intimité de deux êtres –

éloignés d’abord puis de plus en plus proches, jusqu’à se confondre – c’est

l’universalité des rapports de chacun avec autrui qui est montrée.

________________________________

(1) : Le mot persona désigne les masques antiques que portaient les acteurs de théâtre pour incarner leur rôle et qui

dissimulaient leur visage. Le mot a séduit Bergman – il voulait

d’abord nommer son film Cinématographie – d’autant plus que C. Jung utilise le

terme en psychanalyse : il désignait par persona le masque social et par alma

le subconscient. Bergman s’inspirera de cet autre mot pour nommer l'un de ses

personnages.