lundi 4 septembre 2023

Adieu au langage (J.- L. Godard, 2014)

jeudi 24 novembre 2022

Une femme est une femme (J.- L. Godard, 1961)

Ce troisième long-métrage de

Jean-Luc Godard ne lorgne plus du côté du polar (comme le faisait À

bout de souffle) mais bien de la comédie, en particulier de la comédie

musicale, qui tente beaucoup le réalisateur. On sent qu’il veut mettre de la

légèreté dans son film, même si cela se traduit par des séquences faussement

décontractées, peu naturelles.

Le film est empli d’innovations de la part de Godard (la couleur, le tournage

en studio, le son synchrone), et c’est la première apparition devant sa caméra

d’Anna Karénine – qui donne un certain peps au film –, elle qui sera si

importante ensuite.

Mais, malgré son trio d'acteurs, malgré une liberté de ton (le sujet lui-même est sensible) et malgré son évidente modernité, le film peine à emporter le spectateur et il se perd dans ces jeux de dialogues qui n'en sont pas, dans le faux-semblant de son traitement et dans la superficialité, il faut bien dire, de son sujet.

samedi 24 septembre 2022

One + One (J.- L. Godard, 1968)

En revanche, la manière dont Godard a saisi les Rolling Stones en pleine période créatrice est étonnante. On voit le groupe travailler, inventer, se perdre (Brian Jones est là sans être là), à la fois fusionnel (les improvisations des uns et des autres se répondent et une architecture prend forme) et individualiste (plusieurs membres du groupe jouent dans leurs box, sans les autres). On comprend que la création – ici celle de Sympathy for the Devil, un des grands hymnes du groupe – est un processus impalpable, qui procède d’une alchimie étrange, qui file dans une direction ou une autre sans que l’on sache où tout cela aboutira. Une idée est là (un rythme, quelques paroles, un riff), et puis, finalement, peu à peu, la chanson prend forme, des directions sont prises et tout se met en place.

Les longs plans-séquences de Godard qui promène sa caméra dans le studio captent comme rarement cette vibration créatrice d’un groupe et rendent One + One – pour peu que l’on fasse abstraction de la lourdeur politique des différentes séquences de fiction entremêlées – tout à fait fascinant.

vendredi 12 avril 2019

Nouvelle vague (J.- L. Godard, 1990)

C’est tout à fait regrettable puisque l’argument du film est passionnant : il est question de rattraper le temps, de refaire les choses, mais différemment, pour ne pas décevoir, pour être celui qu’il aurait fallu être. Ce thème de la seconde chance, que permet d’évoquer à merveille le medium cinéma, est ici enrobé d’une lourdeur et d’une prétention pénibles.

lundi 25 mars 2019

Deux ou trois choses que je sais d'elle (J.- L. Godard, 1967)

Il cherche, au travers de ces instants pris sur le vif et de ce jeu d’actrice éloignée d’elle-même (même si Marina Vlady n’a pas encore la froideur qu'on trouve dans Sauve qui peut (la vie)), à saisir un moment de la vie de la banlieue et des rapports de force qui s’y cachent, tout en s’éloignant de la narration. Godard accole des moments, juxtapose des images que parfois tout oppose, exprime la perte de repères dans cette nouvelle société par la dysharmonie entre l’image et le son. Il montre les choses dans leur brutalité, de façon directe, sans enrobage narratif, même s’il n’abandonne pas encore toute narration comme cela viendra dans les années 80. Il parvient à peindre l’étrange communion entre cette femme et le monde autour d’elle ; monde pourtant impitoyable puisqu’il la contraint à se prostituer. Même si son traitement de la prostitution – montrée comme une banalité – pour exprimer la violence sociale est réussie, Godard nage au milieu de métaphores convenues (l’aliénation du travail exprimée au travers de la prostitution, le tout sur un fond très tranquillement et très naturellement anticapitaliste).

C’est ainsi que l’ensemble reste peu passionnant et donne une impression de prétention précipitée et décousue.

samedi 16 mars 2019

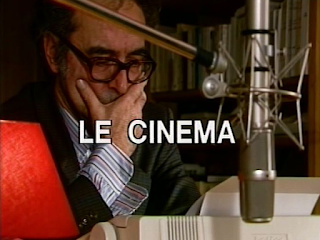

Histoire(s) du cinéma (J.- L. Godard, 1998)

mercredi 27 février 2019

Sauve qui peut (la vie) (J.- L. Godard, 1980)

vendredi 8 février 2019

Bande à part (J.- L. Godard, 1964)

mercredi 30 novembre 2016

Pierrot le fou (J.- L. Godard, 1965)

Film très célèbre de Jean-Luc Godard qui est emblématique de la modernité du cinéaste. Aussi bien dans le fond que dans la forme on tient là un parfait exemple des recherches de Godard et de sa volonté de rupture.

Mais le film reprend une nouvelle fois (c'était déjà le cas dans Le Mépris), la thématique de l'île, pris ici comme moment idyllique fugace, où le couple se trouve, avant de se briser petit à petit. Il s'agit bien sûr d'une réminiscence du fondateur Monika de Bergman qui suit la même structure.

mardi 29 avril 2014

Le Mépris (J.- L. Godard, 1963)

|

| Paul et Camille dans la splendeur de Capri |

samedi 7 septembre 2013

La Chinoise (J.- L. Godard, 1967)

lundi 3 juin 2013

A bout de souffle (J.- L. Godard, 1960)

On notera alors que, si le film, avec quelques autres, lance la Nouvelle Vague française, cette Nouvelle Vague, si elle est une nouvelle manière de faire des films, n’apporte pas grand-chose du point de vue des idées et des thèmes. C’est une différence majeure avec le Nouvel Hollywood qui, inspiré par la Nouvelle Vague, rompra lui aussi avec les studios et fera entrer le cinéma américain dans la modernité mais qui en profitera, surtout, pour parler de l’Amérique, celle que les grand studios ne montraient pas.