Le dernier film de Quentin Tarantino est très décevant. Alors bien sûr Tarantino est un très bon

réalisateur : il joue avec sa caméra tout en jubilant derrière l’objectif.

Comme à son habitude il fait dialoguer à tout va, en contre-point des

explosions de violence et joue avec les références cinéphiles.

Le problème principal,

déjà entrevu, est qu’il se caricature lui-même. On pourrait se dire qu’il ne se

caricature pas mais qu’il épure son style (un peu comme Melville a épuré son

style, depuis Bob le flambeur ou Le Doulos pour arriver au Samouraï par exemple). Mais il se trouve

que le style brillant de Tarantino est déjà une caricature et, même, la

caricature d’une caricature. En effet il explore la fenêtre stylistique ouverte

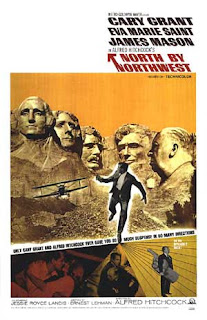

par Sergio Leone (même si Tarantino multiplie les références et les gimmicks,

l’inspiration stylistique majeure est celle du maître italien). Or Sergio Leone est un

maniériste : il a repris les principaux thèmes du western et les a

exagérés et stylisés (ce faisant Leone a abandonné toute espèce de réflexion de

fond pour s’en tenir à la forme). Tarantino refait le même coup : il

stylise à l’extrême. Le voilà donc qui caricature Leone qui caricaturait les

réalisateurs classiques. Et, maintenant, Tarantino se caricature. Ça commence à

faire beaucoup ! On comprend alors pourquoi il tourne en rond et ne se

renouvelle pas.

En effet Les Huit salopards pousse à l’extrême

cette tendance. C’est un western à huis clos (la première partie est en

extérieur mais avec déjà l’enfermement dans une diligence) avec des

personnages qui, comme il se doit, passent beaucoup de temps à parler, et qui

s’entretuent en des explosions de violence soudaines, barbouillantes de sang.

Il y a un certain retour

aux sources (en arrière ?) pour Tarantino à revenir au western, à

abandonner ce qu’il avait tenté de faire dans les films précédents (ce qui

n’est pas forcément un mal, j’y reviendrai) et à offrir ce mélange (dont il

sait le public friand) d’attente et de violence. Le film est d’ailleurs long et

assez lent : il nous rappelle que Tarantino ne fait pas des films

d’action, mais d’abord des films violents.

Les acteurs jouent des

rôles qu’ils connaissent bien. Le personnage joué par Samuel L. Jackson ressemble à

son personnage dans Pulp Fiction. Non

pas que les personnages soient similaires, mais Jackson les campe de la même

manière, avec le même ton sermonnaire. De même Kurt Russel semble condamné à jouer des personnages caricaturaux,

qu’il soit dirigé par Carpenter ou Tarantino. Ou encore Tim Roth dont le

personnage s’inspire terriblement de celui interprété par Christoph Waltz dans Django

unchained (là encore il ne s'agit pas du personnage lui-même mais du jeu de

l’acteur).

Tarantino continue de chapitrer comme il le fait si souvent, mais on est loin des récits entremêlés de Pulp Fiction. Ici nulle déstructuration du récit, nul jeu avec le temps qui avance, recule et se croise, il n'y a guère qu'un simple flash-back, qui n'intervient pas par volonté d'éclater le récit mais par simple souci scénaristique de préserver le suspense (même si parler de suspense est un peu exagéré).

L’histoire en elle-même

est infiniment secondaire (et l’intrigue, en fait, extrêmement simple). C’est

intéressant de voir que Tarantino fait parler ses personnages (c’est rien de le

dire) mais qu’il n’en ressort rien : il s’agit simplement de raconter leur

histoire, mais sans parvenir à les épaissir. En effet, quand on les voit

évoluer sous nos yeux, ils expliquent

pourquoi ils en sont là (untel explique pourquoi il vient se venger ou pourquoi

il vient sauver un autre, etc.), mais ils ne sont pas transformés par les

expériences qu’ils vivent dans le film : ils restent identiques à ce qu’ils étaient

à la première minute où on les a vus. C’est pour cela qu’ils sont souvent

proches de caricatures et que, malgré tous leurs bavardages, ils restent vides.

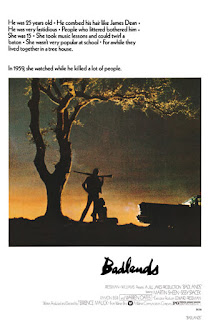

On sait par exemple que de banales histoires de vengeance (comme ici) peuvent devenir de

véritables réflexions. On pense à L’Homme de la plaine, par exemple, où Lockhart vient pour se venger. Mais les

choses ne sont pas si simples : les péripéties font douter et hésiter Lockhart, il revient en arrière, puis se raffermit de nouveau. Mais ici Tarantino,

comme Leone, abandonne la substance pour le style.

C’est ainsi que, si

Tarantino est génial avec sa caméra, il n’a pas grand-chose à dire.

Alors, bien sûr, la renommée

incroyable de Tarantino incite à se questionner : il y a forcément plus

qu’une caméra, il y a forcément une idée derrière. D’autant plus que, le temps

de deux films (Les Huit salopards

marque en cela un retour en arrière), Tarantino n’a plus cherché simplement à

s’amuser derrière sa caméra pour nous distraire, mais il a aussi voulu faire

passer un message, faire presque un film à thèse. Jusqu’à Kill Bill : volume 2 la narration s’embarrassait

peu d’un script compliqué, mais ensuite (avec Inglourious Bastards et Django Unchained)

Tarantino s’est mué en redresseur de torts et a flatté son public (aux USA le

succès de Django doit beaucoup à

cette idée d’un noir gunfighter qui vient régler son comptes aux

esclavagistes).

Et ainsi, à bien y

regarder, on peut peut-être chercher une signification générale dans les films

de Tarantino. C’est peut-être l’idée que le cinéma peut tout : dans Kill Bill : volume 1 l’héroïne est

insubmersible (elle ne l’est plus du tout dans la seconde partie du diptyque),

dans Inglourious Basterds ou Django Unchained c’est l’Histoire elle-même qui

est remodelée par le cinéma (au sens strict même dans le premier cité : la

pellicule enflammée vient brûler Hitler et ses sbires). Mais malgré tout

c’est bien peu de choses, il n’y a guère lieu de crier au génie, tout cela

reste très basique. En fait, pour le dire autrement : Tarantino n’a rien à

dire mais qu’est-ce qu’il le dit bien !

Mais enfin, on pourrait toujours

aborder ce film simplement et ne pas bouder son plaisir. Deux éléments viennent

pourtant brider le plaisir.

Le premier élément est

que le film est un western. Là où dans Kill

Bill : volume 1 Tarantino transposait son style dans le monde contemporain et

se libérait ainsi partiellement du style originel de Leone en variant les

situations, le voilà qui choisit de revenir au western où cette originalité de

transposition disparaît. Dans Les Huit salopards on se croirait vraiment dans l’auberge d’Il était une fois dans l’Ouest, quand

Cheyenne y fait irruption les menottes au poignet. Ça sent beaucoup trop le

réchauffé.

Le deuxième élément est

qu’il faut partager les goûts de Tarantino pour jubiler devant ses films. Or

ses goûts sont notamment la culture pop, les séries télé, les références aux séries B

violentes et aux mangas. Et, bien entendu, les éclaboussements de sang, les

gerbes de sang, les vomissements de sang et toutes ces références au gore (une

oreille coupée dans Reservoir Dogs,

des clous plantés dans la tête ou le pied ou un crâne en partie tranché dans Kill Bill : volume 1, des scarifications dans

Inglourious Basterds, bien des chairs

déchiquetées dans Django Unchained, des gerbes

de sang vomies ou des têtes explosées dans Les

Huit salopards…), gore qui, je n’en doute pas, l’amuse beaucoup. Chacun ses goûts, bien entendu, mais tout cela ne procure pas le même plaisir si on ne goûte qu’à demi ces gerbes de sang, quand bien même on en comprend l’ironie ou

l’exagération. On peut aimer voir une tête exploser et le sang gicler, on peut aussi préférer un meurtre filmé par Hawks dans Scarface : Gaffney lance sa boule de bowling, la caméra la suit jusqu'aux quilles qui sont fauchées, une dernière quille tourne sur elle-même une seconde avant de tomber, le tout sur fond sonore de rafales de mitraillettes. Inutile d'en montrer davantage, on sait que Tony Camonte vient d'éliminer un rival.

Le principal danger qui

guette les films de Tarantino est d'ailleurs lié à ses goûts justement : c'est que très

vite ses films apparaissent datés. C’est déjà le cas pour Pulp Fiction : le film vieillit mal. Il est en effet tellement

incarné dans un moment, tellement dans l’air du temps de l'époque de sa création

que cela s’en ressent 20 ans plus tard.

Un mot aussi à propos des fameux dialogues chers à Tarantino. Je crois qu'il faut revoir comment certains chefs-d'oeuvre, par exemple chez Mankiewicz (dans Le

Limier ou Un américain bien tranquille), jouent des dialogues pour servir une narration ou déclencher des situations. Chez Tarantino ils sont de pure forme (c'est en cela qu'ils font partie de son style). Faire dialoguer pour passer le temps (ce qui est très réussi dans Pulp Fiction par exemple), pour être l'occasion de gimmicks ou de références à la culture pop, ce peut être intéressant, mais on peut aussi trouver cela un peu court. Certes il y a des séquences très dialoguées brillantes (dans Inglourious Basterds par exemple), mais sur l'ensemble des lignes de dialogues, les séquences bavardes restent le plus souvent bien loin de morceaux de bravoure.