Il faut bien avouer que ce fameux film de

Kubrick est très contestable. S'il est formellement éblouissant de maîtrise et si son impact visuel est très fort (beaucoup de séquences sont exceptionnelles : les

travellings dans les tranchées, l’attaque avortée, l’exécution…), il est

en revanche assez peu convaincant dans les sujets qu’il aborde.

L’objectif du film n’est pas de

dénoncer la guerre (la question n’est pas : la guerre est-elle

horrible ?), mais la question à laquelle cherche à répondre Kubrick est

plutôt : beaucoup de soldats meurent dans une guerre, mais pour quelle(s)

raison(s) ? La guerre justifie-t-elle une armée inhumaine ?

La première réponse proposée par le

film – et celle qui est traitée de façon très caricaturale – est l’absurdité de

l’armée : les ordres sont suicidaires, les fusillés pour l’exemple sont

choisis au hasard. Les généraux considèrent les soldats comme une masse ou

comme des effectifs, dont tel ou tel pourcentage de perte est admissible et

calculé. Les généraux n’aiment pas les soldats. La colline qui doit être

attaquée se nomme d’ailleurs « la Fourmilière » ce qui fait référence

aux fourmis qui se sacrifient pour leur colonie : les soldats sont donc

bien des insectes que l’on peut sacrifier en leur demandant un assaut

impossible.

Au contraire, le colonel Dax, héros

du film, refuse de parler d’une masse de soldats, il voit en eux des individus,

dont certains vont mourir. L’ennemi semble donc, non pas tant l’armée

allemande, qu’on ne voit jamais, mais plutôt les généraux, indifférents au sort

de leurs hommes. Cela apparaît d’autant plus clairement dans la scène où le

général demande de tirer sur ses propres hommes.

L’absurdité vient à la fois de

l’assaut, qui est inutile et vain, et des fusillés choisis au hasard qui sont

l’exemple suprême de l’injustice.

C’est sur ce premier point que l’argumentation

de Kubrick est très problématique : il raisonne à partir de cas exceptionnels : les fusillés pour l’exemple furent-ils si nombreux ? Quelques centaines, pour plus d’un million

de morts durant toute la guerre ; un officier qui demande à tirer sur ses

propres troupes ? Seuls quelques cas très rares ont pu être avérés. L’addition

de ces conditions très rares fait perdre tout poids à la thèse. Et la caricature

n’est pas loin entre l’officier proche de ses hommes et les officiers

supérieurs loin des combats et indifférents au sort des hommes.

Les autres thèmes sont plus

intéressants. Il y a d’abord celui du courage et de la lâcheté.

C’est en effet l’ordre donné par les

généraux d’attaquer une position imprenable qui est à l’origine de tant de

morts injustes dans le film. Le colonel Dax n’accepte pas le sacrifice inutile

de ses hommes pour servir les ambitions des généraux. Mais ces ordres ne sont

pas assumés : le général refuse de reconnaître qu’il a fait tirer sur ses

propres troupes ; l’ordre d’attaquer la Fourmilière n’est jamais reconnu

pour ce qu’il est (suicidaire, inutile) mais, au contraire, c’est la prétendue

lâcheté des soldats qui est mise en avant. La scène du procès le démontre.

Kubrick attaque donc le culte du

courage dans l’armée : on met en avant la virilité, le courage de faire

face à la mort pour mieux envoyer les soldats dans une attaque impossible. Les

fusillés, au-delà de l’injustice qui leur est faite, n’acceptent pas d’être

pris pour des lâches. Le culte du courage apparaît comme une idéologie

inculquée aux soldats pour mieux les manipuler.

Autre aspect du fonctionnement de l’armée

dénoncé par Kubrick : le sens du devoir. Kubrick s’attaque en effet à la

responsabilité dans l’armée, où chacun est lié par un commandement

suprême : celui d’obéir aux ordres. C’est le sens du devoir, fondamental

dans la hiérarchie militaire. Mais un terrible effet pervers apparaît : le

soldat se doit d’obéir à un ordre, peu importe son contenu. L’ordre reçu permet

ainsi au lieutenant qui a tué un de ses hommes lors de la reconnaissance

nocturne de se débarrasser d’un témoin gênant, tout en déguisant cet acte sous

la simple obéissance à un ordre. Ce sens du devoir engendre donc une culture de

l’irresponsabilité : « ce n’est pas de ma faute, ce sont les

ordres ! ».

Mais le corollaire de cette

irresponsabilité est qu’il faut toujours un responsable ! Comme le général

fuit sa responsabilité dans l’échec de l’offensive, elle retombe sur les

soldats et certains se font fusiller, car on considère que c’est de leur

faute, du fait de leur lâcheté.

Le colonel Dax vient donc s’opposer

à toutes ces dénonciations de Kubrick : il se soucie de ses hommes, il est

courageux, il ne fuit pas ses responsabilités, il a conscience des conséquences

des ordres auxquels il doit obéir.

Son destin, ici, est d’être écrasé

par la machinerie à l’œuvre dans l’armée : il ne parvient pas à empêcher

l’assaut, il ne parvient pas à sauver ses hommes, il ne veut pas rentrer dans

le jeu de l’armée (il refuse la promotion qui lui est proposée) et reste ainsi

en marge du pouvoir. Il continuera de subir l’injustice et l’absurdité de

l’armée.

La séquence finale est remarquable et

d’un ton très différent. Elle est quasiment unique dans la filmographie de

Kubrick : elle est emplie d’émotion alors que Kubrick est un réalisateur complètement

cérébral. Cette séquence donne raison au colonel Dax : l’émotion ressentie

par les soldats en entendant chanter une Allemande montre la sensibilité des

soldats et leur humanité. Ils ne sont pas des fourmis que l’on peut sacrifier

sans sourciller.

Le film n’est donc pas un film

contre la guerre, mais contre l’armée. D’ailleurs (et c’est là un aspect

intéressant et tout à fait réel pour le coup) le colonel Dax est prêt à se

battre, il ne remet pas en question son rôle de soldat, ni le fait de partir au

combat et de risquer sa vie au front. Ce qui le révolte c’est le massacre

inutile de ses hommes. Ce n’est donc pas un film pacifiste mais c’est un film

antimilitariste qui dénonce le fonctionnement de l’armée.

Il y a encore un dernier aspect qui

apparaît dans le film (et dont il n’est pas sûr que Kubrick ait eu complètement

conscience) : l’attaque est dirigée non pas contre l’armée en général mais bien

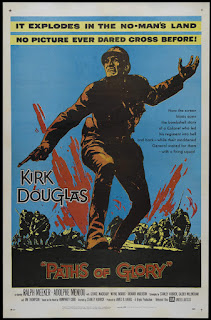

contre l’armée française. Certes le héros Dax est français, mais il l’est bien davantage

sur le script du scénario que sur l’image : K. Douglas est on ne peut plus

américain, quand les généraux qui lui font face (A. Menjou notamment) sont tout

à fait français à l’image.